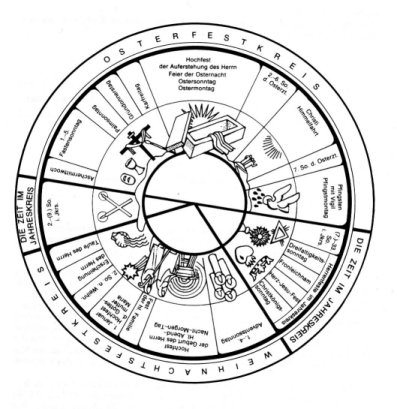

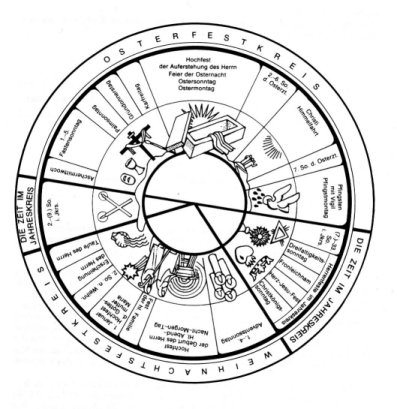

DAS

KIRCHENJAHR

1.) ADVENT

Advent heißt so viel wie Ankunft. So nennen wir deshalb die Zeit vor Weihnachten, in der wir auf die Ankunft des Herrn, die Feier seiner Geburt vorbereiten. Der Priester trägt in diesen Tagen die Bußfarbe lila. Auch die Texte aus dem Alten und Neuen Testament, die während der Messe vorgelesen werden, haben oft die Umkehr zum Thema. Der Advent hat zwei Ausrichtungen:

1.) Er ist eine Zeit für innere Vorbereitung und Einstimmung auf das Weihnachtsfest. Hier geht es also nicht um äußere Festvorbereitungen (wie Geschenke besorgen …), sondern um ein inneres Sich – Bekanntmachen. Manches adventliche Brauchtum kann bei diesem Ziel mithelfen. Vor allem aber sollte man sich im Advent um ruhige Stunden ohne Hektik und Streß bemühen.

2.)

Besinnung auf die Wiederkunft Jesu am Ende der Zeit und damit die

Vollendung der Welt im Reich Gottes. Von diesem Gedanken her ist Advent dann

eine Zeit der Umkehr, des Neuanfangs, einer Ausrichtung auf Gottes Willen, eine

Zeit der Buße.

2.)

WEIHNACHTEN

Das Weihnachtsfest feiert man erst ab dem 4.Jahrhundert. Am 25.12. wurde in Rom der „Geburtstag des unbesiegbaren Sonnengottes“ gefeiert. Für die Christen war das natürlich Anreiz, an diesem Tag das „Geburtsfest Jesu“ zu feiern, um damit zu zeigen, wer für sie die einzige unbesiegbare Sonne ist: Jesus Christus. Weihnachten (von althochdeutsch: geweihte, heilige Nacht) ist also das Fest der Menschwerdung Christi. Durch die mit dem Weihnachtsfest verbundenen Kindheitsgeschichten nach Mt. und Lk. wird oft das Kind Jesus betont, dabei geht es bei dem Bekenntnis zur Menschwerdung Gottes Jesus um mehr: Es geht um den ganzen Christus, um sein ganzes Leben bis hin zum Tod am Kreuz. Menschwerdung heißt, daß Gott sich in Jesus erniedrigte bis zur tiefsten Stelle, die jeder Mensch erleben muß, bis zum Tod. So ist Jesus uns allen gleich geworden, als Sohn Gottes ist er voll und ganz Mensch.

Das Weihnachtsbrauchtum hat

oft mit dem Gedanken des Lichtes (Kerze, Sterne, …) zu tun, ist aber erst in

den letzten Jahrhunderten entstanden.

3.)

FEST DER HL. FAMILIE

Am ersten Sonntag nach

Weihnachten feiern wir das Fest der hl. Familie.

4.)

HOCHFEST DER GOTTESMUTTER MARIA

Acht Tage (= Oktav) nach

Weihnachten (1.Januar) begehen wir das Hochfest Mariens. Durch Maria kommt der

Erlöser auf die Welt

5.)

EPIPHANIE (ERSCHEINUNG DES HERRN)

Epiphanie ist ein griechisches Wort und bedeutet „Erscheinung“. Man gebrauchte es in heidnischen Gegenden, um das Erscheinen einer Gottheit unter den Menschen, den Besuch eines Herrschers (der als Gott verehrt wurde) zu bezeichnen. Die dortigen Christen übernahmen das Wort für die Menschwerdung Christi des Gottessohnes.

Manchmal wird dieses Fest

wegen des an diesem Tag verlesenen Evangeliums von den Weisen aus dem Morgenland

und dem dazu gehörendem Brauchtum auch Dreikönigstag genannt.

6.)

ASCHERMITTWOCH UND ÖSTERLICHE BUßZEIT

Die österliche Bußzeit beginnt am Mittwoch vor dem ersten Fastensonntag mit dem Aschermittwoch. Dieser Tag hat eine doppelte Ausrichtung:

1.) Er ist Beginn der österlichen Bußzeit und bedenkt von da aus das Thema Umkehr zu Gott

2.) Er ist eine Besinnung auf das Ziel menschlichen Lebens, ein Bekenntnis auch zum Sterben und Auferstehen.

Das Aschekreuz macht diese doppelte Ausrichtung symblisch deutlich, wenn es in den verschiedenen Deutsprüchen heißt: „Kehre um und glaube an das Evangelium“ und „Gedenke, Mensch, daß du Staub bist zum Staube zurückkehrst“ (Gen. 3,19).

Durch Kreuz und Auferstehung Jesu ist der Tod besiegt, deshalb wird die Asche nicht nach alttestamentlichen Brauch einfach auf dem Kopf gestreut, sondern ein an Jesus Glaubender wird mit einem Aschekreuz bezeichnet.

Die Asche wird dabei meist

aus alten Palmzweigen des letzten Palmsonntag gebrannt, auch das ist eine

Anbindung an Jesu Leiden, Sterben und Auferstehen.

ASCHEKREUZ

1.) Am Aschermittwoch, zu Beginn der Fastenzeit, lassen wir uns nach der Predigt gesegnete Asche auflegen. Die Asche stammt von den verbrannten Palmenzweigen des vergangenen Jahres.

2.) Asche ist ein Bild der Vergänglichkeit. Das Verbrannte wird zu Asche. Alles Irdisch- Menschliche ist vergänglich, zerbrechlich, nicht dauerhaft, gefährdet, unsicher, dem Untergang geweiht. Das Werk des Menschen hat keinen Bestand. Unser Leben ist brüchig, unsere guten Absichten unbeständig, Angesichts dieses Tatsachen, hat der Mensch keine Veranlassung stolz auf sich und sein Werk zu sein.

3.) Er hat im Gegenteil Anlaß, über sich, seine Schwachheit und Unzulänglichkeit zu trauern und Buße zu leisten. So ist Asche ein Zeichen der Vergänglichkeit Trauer und Buße.

4.) Sich das Haupt mit Asche zu bestreuen galt schon bei den Völkern des Alten Orients als Gebärde der Klage. Die Kirche hat diesen Gestus übernommen: Die Christen beklagen ihre Sünden. In der frühen Kirche haben öffentliche Sünder die Bußzeit damit begonnen, daß sie sich mit Asche bestreuten. Uns ist die Ascheauflegung geblieben als Bekenntnis unserer Sündhaftigkeit, als Mahnung daran, wie sehr wir immer wieder hinter dem Ruf Christi zu einem Leben in seiner Nachfolge zurückbleiben, und als Ausdruck unserer Bereitschaft schenken wird.

5.) Im Altertum wurde Asche auch zur Herstellung von Seife verwendet. So können wir in der Ascheauflegung auch einen Hinweis auf die Reinigung sehen, die uns Gott infolge unserer Umkehr im österlichen Sakrament der Buße schenken wird.

6.)

Die Kirche legt uns die Asche in Form eines Kreuzes auf. Damit wird

ausgedrückt, daß wir uns unter das Kreuz stellen, an dem der Herr unsere Sünden

auf sich genommen hat, und daß wir unter dem Kreuz mit ihm zur Auferstehung und

zum Leben gelangen.

Wie Weihnachten mit dem Advent, so hat Ostern eine Vorbereitungszeit, die innerer Einstimmung dienen sollen.

Die österliche Bußzeit (früher

mehr Fastenzeit genannt) greift von ihrer Länge her auf die in der Bibel häufig

genannte Zahl 40 zurück: Wie Jesus 40 Tage in der Wüste fastete und sich so

auf sein öffentliches Wirken vorbereitete, so sollen auch wir uns 40 Tage lang

auf das Hauptfest unseres Glaubens vorbereiten, auf Ostern. In dieser Zeit geht

es um Umkehr Neuanfang und Buße. Eine solche Umkehr kann sich im Verzicht auf

bestimmte Speisen (Fasten) oder auf andere Weise äußern. In jedem Fall sollte

ein Verzicht aus der inneren, glaubenden Haltung heraus erfolgen und nicht

schematisch sein.

7.)

PALMSONNTAG

Am Sonntag vor Ostern beginnt die Feier der Leidenswoche Jesu mit der Palmweihe und Palmprozession (meist von einem Platz vor der Kirche in die Kirche hinein). Als „Palmzweige“ werden dabei in Deutschland meist Buchsbaumzweige gebraucht.

Der Einzug in Jerusalem wird

durch die Palmprozession nachgespielt. Im Gottesdienst selbst steht die Verkündigung

der Leidensgeschichte im Mittelpunkt.

8.)

GRÜNDONNERSTAG

Am Gründonnerstag findet in der Bischofskirche der Chrisamgottesdienst statt, bei dem die kirchl. Öle Chrisam, Katechumenenöl und Krankenöl geweiht werden.

Das Evangelium des Gründonnerstags erzählt, wie Jesus den Jüngern die Füße wäscht. Aus Liebe zu uns sündigen Menschen erniedrigt sich Jesus und verrichtet Sklavendienste. Die Fußwaschung nimmt das Zeichenhaft vorweg, was Jesus dann in seinem Leiden und Sterben in aller Entscheidenheit zu Ende geführt hat. In der Gründonnerstagsmesse kann ein Priester eine solche Fußwaschung vornehmen. Sie erinnert uns an den Liebesdienst Jesu und daran, daß er uns zur Nachfolge aufgerufen hat.

Am Ende der Messe wird das Allerheiligste an einen anderen Ort getragen und der Altar geräumt. Der offene, leere Tabernakel, der Altar ohne Schmuck und Altartuch und die Stille lassen die Trauer der Kartage spürbar werden. Auch die Glocken werden bis zum Gloria in der Osternacht nicht mehr läuten.

In den Anbetungsstunden

dieser Nacht begleiten wir Jesus im Gebet zum Ölberg, wo er in großer Not und

Todesangst seinen Vater um Hilfe anflehte.

9.)

KARFREITAG

Am Gedenktag des Todes Jesu

wird keine Messe gefeiert, statt dessen findet ein ruhiger Gottesdienst am frühen

Nachmittag statt mit Wortgottesdienst (Leidensgeschichte), Kreuzverehrung und

anschließender Kommunionfeier.

10.)

OSTERN

Das zentrale Fest des christlichen Glaubens beginnt mit der Osternacht. Es ist das älteste Fest der Kirche und bildet die Grundlage für jede Feier des Sonntags (Auferstehung Jesu).

Mit der Feier des Sonntags setzte sich die junge Kirche bewußt von der jüdischen Sabbatfeier ab, und sie feiert diesen Herrentag von der Bedeutung der Auferstehung her.

Der Termin des Osterfestes ist der Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Wegen des Unterschiedes zwischen Sonnen – (365 Tage) und Mondjahr (Monate á 28 Tage) verschiebt sich der Ostertermin jedes Jahr.

Mit Ostern verbinden sich

vielfältige Bräuche, die teilweise noch aus vorchristlicher Zeit stammen (Frühjahrsfest

als Preis der Fruchtbarkeit und des neuen Lebens): Osterhase, Ostereier,

Osterkerze, Osterfeuer … .

11.)

OSTERZEIT

Diese 50 Tage zwischen

Osternacht und Pfingsten gehört zu den ältesten Bausteinen des Kirchenjahres.

In dieser Zeit brennt in allen Gottesdiensten die Osterkerze.

12.)

HIMMELFAHRT UND PFINGSTEN

Der Festgedanke von Himmelfahrt hat nichts mit der räumlich verstandenen Auffahrt zu tun, sondern meint einen anderen Aspekt von Ostern und Auferstehung:

Jesus ist nach seinem Tod von Gott verherrlicht worden und lebt ganz bei Gott

Daß Lukas in seinem Auffahrtsbericht (Lk 24,51 und Apg 1,9-11) dies räumlich ausdrückte, hat damit zu tun, daß man sich nach dem damaligen Weltbild ein solche „zu Gott gehen“ nur als Bewegung nach oben vorstellen konnte. Wir heute müssen den Festgedanken deutlicher als religiöse, nicht als naturwissenschaftliche Aussage verständlich machen.

Auch das Fest Pfingsten hat

einen engen Zusammenhang mit Ostern und Himmelfahrt. Es drückt den Glauben der

Kirche aus, daß der auferstandene Herr die Kirche nicht allein läßt, sondern

in Geist bei ihr bleibt und sie führt. Das Kommen des Geistes Gottes auf die

Mitglieder der ersten Gemeinde bedeutet so auch den Anfang kirchlicher

Gemeinschaft, Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche.

13.)

DREIFALTIGKEITSFEST

Das Bekenntnis der Christen

zum dreifaltigen und dennoch eine Gott wird am Sonntag nach Pfingsten an einem

eigene Festtag ausgedrückt.

14.)

FRONLEICHNAM

Im Hochmittelalter ist dieses Fest in Lüttich entstanden (1246). 1247 gab es die erste Fronleichnamsprozession in Köln.

Durch die Prozession kann gut ausgedrückt werden, daß wir Christen in einer Gemeinschaft auf dem Weg sind, in der uns der Herr verborgen in Brot nahe ist: Christus ist in unsere Mitte.

Wenn wir den Leib des Herrn

(Fron-Leichnam) durch die Straßen unserer Stadt tragen, machen wir weiter

deutlich, daß Jesus etwas mit unserem Alltagsleben, mit unserem Wohnen und

Arbeiten zu tun hat.

15.)

CHRISTKÖNIGSFEST

Der letzte Sonntag im

Kirchenjahr macht noch einmal deutlich, daß Christus die Mitte des ganzen

Kirchenjahres ist: Er ist der Herr über die Welt auf ihn hin sollen wir unser

Leben ausrichten, er wird einmal kommen als Richter über Tote und Lebende. An

dieses Thema schließt sich dann gut die neue Adventszeit mit der Besinnung auf

die Wiederkunft Christi an.