DER

KIRCHENRAUM

DER

ALTAR

1.) Auf dem Altar feiern wir das Opfermahl Jesu Christi. Wir bringen ihm die Gaben Brot und Wein und ein persönliches Opfer dar, er nimmt unsere Opfergaben an und schenkt und Brot und Wein wieder als seinen Leib und sein Blut. Indem er sich in diesen Zeichen für uns hingibt, setzt er sein Kreuzopfer auf unblutige Weise wieder gegenwärtig. Aus dem Altar bringt sich uns Christus zum Opfer; vom Altar reicht er uns sein Fleisch und Blut als Speise und Trank zum ewigen Leben.

2.) Wie Jesus die Apostel im Abendmahlsaal um einen Tisch zur ersten Feier der Eucharistie versammelt hat, haben die Christen die ersten Jahrhunderte tragbare Tische zur Eucharistie verwendet.

3.) Ab dem 4.Jhdt. haben die Christen gern über den Gräbern der Märtyrer ihre Altäre errichtet. Manche Altäre wurden deshalb so gebaut, daß man unter der Altarplatte einen Blick auf den Sarkophag werfen konnte. Heute noch werden in die feststehenden Altäre Reliquien von Heiligen eingefügt. Dadurch wird auf die Verbundenheit der eucharistischen Gemeinde mit den Christen, die uns bereits vorgegangen sind, deutlich.

4.) Unsere Altäre sind in der Regel aus Stein gebaut, können aber auch aus Holz gefertigt sein. Häufig wurde ein gemauerter Altartisch auch mit Holz umkleidet.

5.) Wir erweisen dem Altar als Zeichen, das uns auf Christus hinweist, besondere Ehrfurcht. Dies kommt in festlichen Altartüchern, Blumenschmuck und Leuchtern beim Altar, in feierlichen Inzensieren des Altares zum Ausdruck, vor allem aber soll man es an unserer Haltung erkennen, in der wir uns dem Altar nähern. So ehren Priester und Ministranten Christus im Zeichen des Altares.

6.) Seit der Zeit um 1000 hat der Priester die Eucharistie mit dem Rücken zum Volk gefeiert, um dadurch zum Ausdruck zu bringen, daß er zusammen mit der ganzen Gemeinde vor Gott steht und Gebete und Opfergaben vor ihn bringt. Seit dem 2. Vatikanischen Konzil (Vat.2) feiert der Priester die Eucharistie wieder der Gemeinde zugewandt, wie Jesus im Abendmahlsaal die Apostel um den Tisch versammelt hatte.

TABERNAKEL

Das Wort wird vom lat. Wort „tabernaculum“ abgeleitet, was „Zeit des Feldherrn“ bedeutet. Im Christentum verstehen wir unter Tabernakel den Aufbewahrungsort des Allerheiligsten.

Der wahre Feldherr, der uns vorausgeht, ist nicht der Kaiser oder sein Vertreter, sondern der Gottesmensch Jesus Christus. So wurde sein Wohnort unter den Menschen Tabernakel genannt.

Im Tabernakel wird er Leib Christi aufbewahrt, damit er den Gläubigen in der hl. Messe gereicht werden kann, damit er den Kranken und den Sterbenden gereicht werden kann und auch damit zu jeder Tageszeit Gläubige in der Kirche Christus anbeten können.

AMBO:

ORT DER VERKÜNDIGUNG

Weltliche Vorläufe des Ambo und der Kanzel sind die Rednerbühne auf dem griechischen Marktplatz und die „rostra“ bei den Römern.

1.) In den Kirchen des frühen Christentums predigte der Bischof von seiner „sedes“ aus meist sitzend, gelegentlich vor der sedes auf den Stufen stehend. Andere Verkünder sprachen vom Ambo aus. Erst im Mittelalter wurden zwei Ambonen gebaut. Im Altertum und im Mittelalter predigte der Priester oft sitzend, während die Gemeinde die Predigt oft stehend hörte, häufig – bei langen Predigten – auf einem mitgebrachten Stock gestützt.

2.) Als im Mittelalter zwischen Klerikerchor und Laienschiff ein Lettner (Trennwand) eingezogen wurde, baute man den Ambo oben in der Mitte des Lettners ein.

3.) Im späten Mittelalter kommt die Praxis auf, nicht mehr nach dem Evangelium eine Predigt (Homilie) zu halten, sondern losgelöst von der Liturgie bereits vor der Messe zu predigen. Diese Predigten wurden immer länger und verselbständigten sich völlig, indem sie ganz eigenen Zeiten ohne nachfolgenden Gottesdienstfeiern gehalten wurden. Mit dieser zeitlichen und liturgischen Loslösung der Predigt von der Messe und ihrer inhaltlichen Verselbständigung findet die Predigt auch einen neuen Ort innerhalb der Kirche: auf der Kanzel, die oft in der Mitte der Kirche angelegt ist, damit der Prediger überall verstanden wird. Nun ist die Loslösung der Verkündigung vom Altar auch räumlich sichtbar vollzogen. Der theologische Zusammenhang zwischen Altar und Verkündigung ist verloren gegangen und nicht mehr sichtbar.

4.) Im 20.Jhdt. hat die Lautsprechertechnik die Rückkehr des Prediger zum Altar ermöglicht; die optische Zuordnung des Ambo zum Altar (Tisch des Brotes – Tisch des Wortes) ist wieder gegeben. Der Prediger sieht die Leute wieder, er kann sie ansehen, die Leute sehen ihn.

Heute ist nur noch ein Ambo üblich, als Rückkehr zur Praxis der Kirche in den ersten tausend Jahren.

KREDENZ

Die Kredenz ist ein kleiner Tisch der abseits im Chorraum steht. Er dient dazu, daß darauf die liturgischen Geräte abgestellt werden, die gerade im Gottesdienst nicht gebraucht werden. Man unterscheidet in der Regel die Buchkredenz, auf der liturgische Bücher abgelegt werden (Meßbuch, Fürbittenbuch, Gesangbuch, Einzelblätter) und die Altarkredenz, auf der die Meßgeräte abgestellt werden (Kelch, Hostienschale, Kännchen usw.)

OSTERKERZE

In der Osternacht wird die große Osterkerze feierlich gesegnet, ihr werden die fünf Weihrauchdornen als Erinnerung an die Wundmale Christi aufgedrückt und die aktuelle Jahreszahl wird auf sie gezeichnet: „Durch seine heiligen Wunden, die leuchten in Ewigkeit, sind wir gerettet und geheilt. Christus gestern und heute, sein ist die Zeit und die Ewigkeit.“ Dann wird die Osterkerze am Osterfeuer entzündet und ihr Licht in die Kirche ausgebreitet. Christus hat in seiner Auferstehung uns allen das Leben erworben. Daran erinnert die Osterkerze das ganze Jahr über. Sie wird in der Osterzeit an allen Tagen entzündet und bei jeder Tauffeier wird die Taufkerze an der Osterkerze entzündet, um zu sagen: „Christus, das Licht der Welt, hat jeden Menschen erleuchtet. Wir sollen als Kinder des Lichtes leben.“

EWIGES

LICHT

Das ewige Licht soll im Chorraum in der Nähe des Tabernakels brennen. Es ist ein Zeichen dafür, daß in den konsekrierten Hostien Christus bliebend gegenwärtig ist, „Das Licht der Welt“. Die evangelische Kirche kennt kein ewiges Licht, weil sie in der Regel nicht glauben, daß auch außerhalb der Feier des Abendmahles Christus im gewandelten Brot zugegen bleibt. Oft ist das Behältnis des ewigen Lichtes kunstvoll ausgeführt, um zu zeigen, daß Christus der größte Schatz ist, den die Menschen besitzen können.

DER

TAUFORT

1.) In den ersten Jahrhunderten wurde in der Kirche durch Untertauchen getauft. Das dt. Wort „taufen“ hängt ja mit „tauchen“ zusammen. Der Täufling stieg in das Wasserbecken und wurde durch Untertauchen getauft. Paulus sagt, daß wir, die mit Christus gestorben sind, auch mit Christus leben werden (vgl. Röm 6,8). Unter Wasser getaucht zu werden bedeutet Todesgefahr; mit dem Auftauchen aus dem Wasser sind wir gleichsam aus dem Tod zu neuem Leben Geboren. Der alte Mensch, der gesündigt hat, ist in der Taufe gestorben und ein neuer Mensch, der zu Christus gehört, ist erstanden.

2.) Etwa ab dem 11.Jhdt. wurden Säuglinge zum Taufen nicht mehr ganz untergetaucht; man hielt sie nur noch über das Becken und goß ihnen Wasser über den Kopf. Infolge dieser Praxis wurden jetzt keine Taufbecken mehr, sondern nur noch Taufsteine gebaut, in denen das Wasser aufbewahrt wurde.

3.) Das Zeichen, in dem das Sakrament der Taufe gespendet wird, ist das Wasser. Ohne Wasser wäre irdisches Leben nicht möglich. – In der Taufe wird es als Symbol des göttlichen Lebens verwendet, das dem Menschen im Sakrament geschenkt wird. Wir sind durch die Taufe Kinder Gottes und Miterben Christi geworden (vgl. Röm 8,16-17).

4.) Wasser wird im natürlichen Leben zur Reinigung verwendet – In der Taufe wird es zum Zeichen der übernatürlichen Reinigung: Gott befreit und in diesem Sakrament von der Erbsünde und allen persönlichen Sünden.

ORT

DES KOMMUNIONEMPFANGS

1.) In frühester Zeit fand das eucharistische Mahl und die Kommunion um den Tisch statt.

2.) Ab dem 4.Jhdt. Rückgang der Kommunikanten aus Ehrfurcht; aus dem selben Grund war ein Abbau der Hand – zugunsten der Mundkommunion festzustellen.

3.) Im Mittelalter wurde zwischen Klerikerchor und Laienschiff der sog. Lettner eingebaut, der, den Ambo ablösend, zum Ort der Verkündigung ausgebaut wurde. Dieser Lettner stand wir eine Trennwand mitten in der Kirche. Er wurde mit Plastiken und kleinen Altären geschmückt, oft auch reich ornamentiert. Er hatte eine oder mehrere Türen, die z.B. für dir Kommunionspendung an die Gemeinde benutzt wurden.

4.) Anstelle des Lettners tritt später die Kommunionbank, auch Chorschranke genannt. Dort knien die Gläubigen nun zum Kommunionempfang nieder.

5.) Infolge der Liturgiereform durch das Vat. 2 wurden die Kommunionbänke weitgehend entfernt, in den neuen Kirchen gar nicht mehr eingebaut. Rückgreifed auf frühkirchliche Praxis wurde die Handkommunion als Alternative zur Mundkommunion wieder eingeführt. Gläubige empfangen die Kommunion nun auch stehend.

6.) In jedem Fall sollen die Gläubigen zum Kommunionempfang vor den Altar hintreten, an dem das Opfer Christi gefeiert wird; denn um den Altar versammelt uns Christus, um uns seinen Leib als Speise zum Leben zu reichen. Lediglich zur Sakramentenspendung an Behinderte soll der Spender vom Altarraum weggehen.

DER

BEICHTSTUHL

Beichtstuhl nennen wir den Sitz des Priesters bei der Spendung des Bußsakramentes.

1.) Im 1.Jhdt. kannte man keinen speziell für die Beichte gedachten Sitz. Im Mittelalter verwendete man dazu einen beweglichen, offenen Stuhl.

2.) Im 17.Jhdt. kamen dann die und bekannten Beichtstühle auf, die in der Barockzeit oft reiche künstlerische Ausgestaltung erfuhren.

3.) Nicht nur mit Schmuckwerk, sondern mit symbolischen Darstellungen biblischer Szenen hat man nun die Beichtstühle versehen. Häufige Motive waren der krähende Hahn bei der Verleugnung des Petrus, die Schlüsselgewalt, die dem Petrus von Jesus übertragen wurde oder die Wiederaufnahme des verlorenen Sohnes.

4.) Heute finden wir in vielen Kirchen auch ein Beichtzimmer, in dem sich der Beichtende und der Priester in heller und freundlicher Atmosphäre gegenübersitzen. In einem Beichtzimmer kann auch das Zeichen der Handauflegung bei der Lossprechung so praktiziert werden, daß es als symbolhafter Gestus der Versöhnung mit Gott, also der neuerlichen Annahme als Sohn bzw. Tochter Gottes verstanden wird (vgl. die Umarmung des heimkehrenden Sohnes durch den barmherzigen Vater im Lukasevangelium).

|

Der Kirchenraum hat viele Gegenstände und Geräte, die auf

Gott hindeuten. Wir nennen die sakrale

Gegenstände (lat.: sakral = heilig, den Gottesdienst betreffend).

Den Altar und seine

Bedeutung haben wir bereits kennengelernt (Seite 22).

Im Altarstein sind meistens Reliquien eingelassen (lat.: reliquiae = Knochenteile von Heiligen

und Gegenstände, die mit ihnen zu tun hatten). Dadurch wird deutlich, daß

wir die Heiligen als Vorbilder für unsere Gemeinde verehren. |

|

|

|

|

|

||

| Auch wenn der Taufbrunnen

oft nicht direkt benutzt wird (vgl. Seite 51), so hat er eine zeichenhafte

Bedeutung: ne |

Der Ambo (Lesepult)

ist die Mitte des Wortgottesdiensts. In alten Kirchen gibt es für die

Predigt zusätzlich noch eine Kanzel.

Sedilien heißen

die Schemel für Priester und Meßdiener (vom lateinischen: sitzen).

|

Im Tabernakel wird

das eucharistische Brot aufbewahrt (lat.: tabernaculum = Zelt). Das weist

auf das Alte Testament hin: Gott schlägt sein „Zelt“ auf mitten unter

den Menschen. Das Ewige Licht

zeigt, daß im Tabernakel Jesus in Brotgestalt (Hostien) da ist. Es

fordert zum Gebet auf. |

|

Das

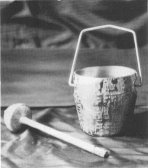

Weihwasser

der Kirche erinnert

an die Taufe. Manchmal wird aus

einem

Weihwassertopf

mit

einem

Weihwasser |

Im Tabernakel |

|