| |

Im folgenden wird neben der Vorstellung des Klosters La Tourette von Le Corbusier auch eine Bewertung entsprechend der erarbeiteten Kriterien abgegeben. Hierzu sind die jeweiligen Textbereiche durch vorweggesetzte Ausschnitte des Kriterienkatalogs kenntlich gemacht. Zudem sind Kommentare Le Corbusiers, die die Einstellung zu seiner Architektur aus damaliger Sicht widerspiegeln, kursiv gehalten.

<<HANDWERK

Leistungen_Programm_Durcharbeitung

Neben der Kirche Notre-Dame-du-Haut bei Ronchamp war auch das zweite Hauptwerk des späten Le Corbusier, das 1956 bis 1959 entstandene Kloster Notre-Dame-de-la-Tourette in Eveux bei Lyon, ein Sakralbau. Männern, die sich dem Gebet und Studien weihen, ein Haus der Stille und eine Kirche zu bauen, so lautete der Plan, den das Provinzialkapitel der Dominikaner von Lyon Le Corbusier im Jahre 1952 unterbreitete. Das Bauprogramm sah eine Kirche, den Kreuzgang, den Kapitelsaal, Unterrichtsräume, eine Bibliothek, Refektorien, Küchen und rund hundert Zellen vor.

<<THEMA

Nachvollziehbar?_Deutlich spürbar? Bei seiner Planung hat sich Le Corbusier nicht auf die heutige Situation des Ordens berufen, sondern auf dessen Grundregeln, die bereits Jahrhunderte früher fixiert worden waren.

Maßgebend war ihm aber weniger das spezifisch Religiöse oder Dominikanische, sondern das, was ihm an dem einfachen Leben der Klosterbrüder für alle Menschen wesentlich schien.

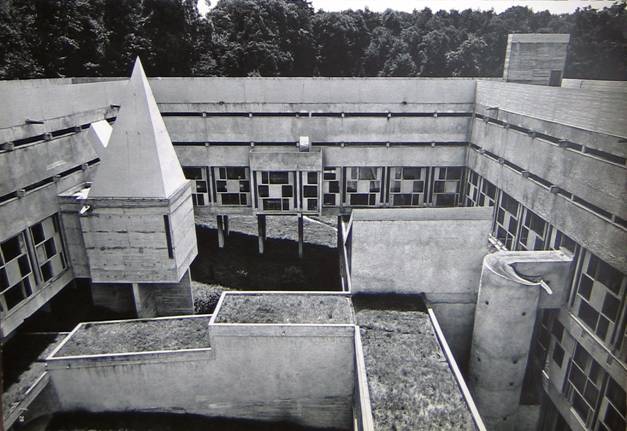

Im Einzelnen erklärte er: Die traditionelle Klosterform beizubehalten war infolge der Abschüssigkeit des Geländes nicht möglich. Auf zwei Etagen krönen daher Loggien das Gebäude. Im oberen Stockwerk befinden sich die Hörsäle, die Säle für Arbeit und Freizeit und die Bibliothek, darunter das Refektorium und der kreuzförmige Kreuzgang, der zur Kirche führt. Von dem nicht terrassierten, sondern in seiner natürlichen Abschüssigkeit belassenen Boden erheben sich die Pfeiler, die die vier Gebäudekörper des Klosters tragen.

<<TYPUS StilgerechteAusformulierung_FunktionaleBez._Struktur/Gesetzmässigkeiten_klareWege_sinnvolleRaumabfolge_Orientierung

Das von oben nach unten entwickelte Gebäude beginnt also mit dem zweigeschossigen Zellentrakt, dem ein Zwischengeschoß folgt, das der wissenschaftlichen Arbeit dient und in einigen Teilen auch Besuchern zugänglich ist. Eine Etage tiefer liegen die für das geistliche Leben des Klosters benötigten Räume und ganz unten schließlich diejenigen, die zu seinem technischen Betrieb notwendig sind. Aus diesem Aufbau ergibt sich bereits eine klare Überordnung des Zellentraktes, der das Kloster an drei Teilen umzieht und zusammen mit der Kirche auch den ersten Eindruck bestimmt, den der ankommende Gast empfängt.

<<TEKTONIK

Statisches System_Tragwerk_Materialität/ Haptik_Gestalt/ Angemessenheit

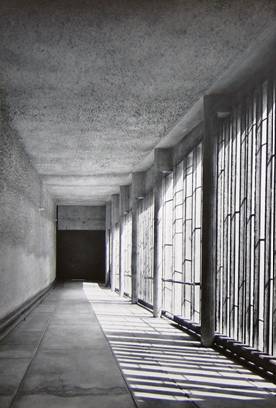

Das Leben der Mönche wird schon in der Behandlung der Oberflächen als einfach und karg charakterisiert, wenn in den Beton der Zellenbalkons Kiesel und Natursteine außen eingelassen sind, während sich die Fensterstäbe der Gemeinschaftsräume zu höchst variablen, immer aber sorgfältig kalkulierten Lamellenmustern differenzieren.

Analog kontrastieren im Inneren die mit Rauhputz beworfenen Wände des Zellentraktes und dessen freigelegte Installationseinrichtungen in ihrer demonstrativen Anspruchslosigkeit mit der Großzügigkeit und Schönheit der Gemeinschaftsräume im Zwischengeschoß, deren Fenster bis zum Boden reichen, so dass Licht und Aussicht bis ins Innere hineinwirken können, wobei das Verhältnis von Innen und Außen als wechselnd und spannungsreich definiert ist: einmal, bei Kontraktion der schmalen Sonnenblenden, als Sich-Abschließen, dann wieder, beim Auseinanderrücken der Blenden, als Sich-Öffnen.

<<THEMA

Nachvollziehbar?_Deutlich spürbar?

Von der differenzierten Gestalt des eigentlichen Klosters hebt sich der Kirchenbau ab, der dem Besucher als unzugänglicher Block entgegentritt, der allein durch den aufgesetzten Glockenstuhl auf seine Bestimmung aufmerksam macht. Einzig die vorgelagerten Lichtkanonen, mit denen die Nebenkapellen beleuchtet werden, mindern die Einförmigkeit.

Im Innern dominieren gewaltige Betonwände, deren Mangel an Gestaltung Le Corbusier allerdings positiv gewertet wissen wollte: das Innere ist von totaler Einfachheit. Der Beton trägt noch die Spuren der groben Verschalung. Es gibt fast keine Lichtquellen

in dieser Kirche, die von bewegender Einfachheit ist und ein Gefühl des Schweigens und der geistigen Sammlung erzeugt.

<<HANDWERK

Leistungen_Programm_Durcharbeitung

Auf eine ausdrücklich kirchliche Interpretation, etwa im Sinne einer liturgischen Symbolik, hat Le Corbusier aber auch bei diesem Bau verzichtet. Sein Beruf sei es, Menschen zu behausen, hier jedoch war die Aufgabe, Geistliche zu beherbergen und dabei zu versuchen, ihnen das zu schaffen, dessen die Menschen heute am meisten bedürfen: die Stille und den Frieden.

<<KICK

Genius Loci_Typologische Fortentwicklung_Eigenständiger Ansatz

Sehr viel wichtiger als die Kirche waren für Le Corbusier die sozialen Aspekte des Klosterlebens, und diese hat er auch zum Thema seines Baus gemacht: Ich habe versucht, den Predigermönchen einen Ort der Meditation, der Forschung und des Gebets zu schaffen. Der Widerhall dieses Problems in den Menschen leitete meine Arbeit. Er berichtet, er habe sich die Formen, die Kontakte, die Wege und die Umgänge vor Augen geführt, die nötig wären, damit Gebet, Liturgie, Meditation und Studium sich in diesem Haus wohl fühlen würden.

<<TYPUS

StilgerechteAusformulierung_FunktionaleBez._Struktur/Gesetzmässigkeiten_klareWege_sinnvolleRaumabfolge_Orientierung

Zu welchem Ergebnis er dabei kam, zeigt vor allem der Kreuzgang. Kreuzgänge, herkömmlich ein- oder zweigeschossig, haben, je nach Ordensregel, mehrere Aufgaben zu erfüllen: Sie verbinden die Zellen untereinander und mit der Kirche, können aber auch als Treffpunkt und Aufenthaltsort dienen. In den meisten Fällen sind sie rechteckig, an allen Seiten gleich gebildet und wie ein öffentlicher Platz von Arkaden umgeben, so dass die Aufgabe, Ort zu sein, anschaulich ungleich stärker betont ist als die des Verbindens.

<<KICK

Genius Loci_Typologische Fortentwicklung_Eigenständiger Ansatz

Anders in Eveux: dort verbot schon die Hanglage, den Kreuzgang um einen zentralen Hof zu legen, und wahrscheinlich war sie es auch, die Le Corbusier auf den Gedanken brachte, verschiedene Wege in der Mitte des Areals kreuzförmig zusammenzuführen.

<<TYPUS

StilgerechteAusformulierung_FunktionaleBez._Struktur/Gesetzmässigkeiten_klareWege_sinnvolleRaumabfolge_Orientierung

Sie treffen sich bei einem eigens erfundenem Atrium, das nach außen durch ein schräges Dach hervorgehoben ist. Die Gänge sind jeweils an einer Seite bis nach unten verglast. Wer sie benutzt, wird durch den Ausblick immer wieder daran erinnert, dass er sich im Innern des Klosterkomplexes befindet. Das Zusammenführen der Wege und damit auch der Mönche im Zentrum der Klosteranlage scheint für Le Corbusier das Entscheidende gewesen zu sein, während die gelegentlich vermutete Kreuzessymbolik schon deshalb ausscheidet, weil die Arme so gelegt sind, dass keine dem Christuskreuz vergleichbare Figur entstehen kann.

<<KICK

Genius Loci_Typologische Fortentwicklung_Eigenständiger Ansatz

Die schon in Ronchamp endgültig vollzogene Abkehr von der Vorstellung, dass ein Bau immer auch ein geschlossener Körper oder doch wenigstens ein nach außen sich abgrenzendes Gehäuse sein müsse, hat sich in Eveux nicht nur beim Kreuzgang ausgewirkt. Auch an anderen Stellen hat Corbusier nach Möglichkeiten gesucht, Funktionen zu trennen, einzelne besonders hervorzuheben und diese dann entweder zu steigern oder aber auch demonstrativ herunterzuspielen. So hat er zum Beispiel die Verbindung zwischen den Klassenräumen und dem Refektorium einem frei in den Hof gestellten Treppenhaus übertragen, und für die Studentenkapelle hat er aus dem Osttrakt einen pyramidengekrönten Kubus herausgelöst. Die Sprechzellen und die Pförtnerloge neben dem Eingang sind zu Gebilden geworden, die an die Höhlenbauten amerikanischer Indianer erinnern, und an der Westseite schließlich hat Corbusier den Schornstein zuerst isoliert, um ihn dann mit Bedienungsbrücke und Kirchendach zu einem neuen Ensemble zu verknüpfen.

<<TOPOS

Einbindung ins städtische Gefüge/ Umfeld_Körnung/ Massstab_Freiraumgestaltung_Äussere Erschliessung

Die kompositorischen Freiheiten, die Le Corbusier während der zwanziger Jahre primär im Innern seiner Häuser verwirklicht hatte, kamen nun auch dem Außenbau zugute. Indem er auf geschlossene Gehäuse verzichtete, konnte er die Umgebung in einer bis dahin ungekannten Weise ins Innere hineinspielen lassen: Der grasbewachsene Hang, an dem das Kloster von Eveux steht, bleibt nicht nur faktisch erhalten, sondern ist auch sichtbar, und wer die Steigung nicht scheute, könnte unter den Stützen des Südtraktes zwischen Gras und Sträuchern spazieren gehen, ohne das Kloster betreten zu müssen.

Vom Eingang wie von den Umgängen aus blickt man immer wieder auf bewachsene Dächer, deren Flora zwar als Isolierungsmittel gerechtfertigt werden kann, aber wohl kaum nur der Isolation wegen eingeführt worden sein dürfte: Die Dächer des Klosters und der Kirche werden, mit einer dünnen Erdschicht bedeckt, dem Wind, den Vögeln und den anderen Samenträgern überlassen, die für Isolation gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen sorgen. Mit einer generösen Geste hat der Architekt wieder einen Teil des Bauwerks an die Natur zurückgegeben.

|