Start | Unsere St.-Stephanus-Kirche | Die Kirche von innen | Ausmalung | Unsere Gemeinde

Veranstaltungen | Gemeindebote | Sonstiges | Wer findet die Glocken? | Kontakt und Impressum

Sonstiges

|

"Schmuckes Dorf in der großen Stadt" von Rahel Arnold, ein sehr interessanter Artikel der Nordwest-Zeitung (NWZ), Oldenburg, veröffentlicht am 9. August 2012.

Hier dreht sich alles um Fedderwarden.

Klick auf diesen Link, und Sie kommen zu dem Artikel im pdf-Format. |

|---|

Audio-Kirchenführung

Möchten Sie sich jetzt eine Audio-Kirchenführung herunterladen? |

Rundgang mit dem Smartphone

Oder wie wäre es mit einem Rundgang mit dem Smartphone durch die |

|---|

|

Wir blicken zurück

Fedderwarden ist ein friesisches Marschendorf, dessen Geschichte bis in die Zeit um Christi Geburt zurückgeht. Die ersten Siedler waren germanische Chauken, denen im 6. Jahrhundert die Friesen folgten. Der beständig steigende Meeresspiegel und die Zunahme von Sturmfluten zwangen die Bewohner schon wenige hundert Jahre nach Siedlungsbeginn, ihre Wohnstallhäuser auf künstlich aufgeschütteten Erdhügeln, Wurten oder auch Warfen genannt, zu verlegen. Deswegen liegt der alte Dorfkern auf drei ursprünglich 5 Meter hohen Wurten. Von einer Sippe Fedde, die im 8. Jahrhundert diese Siedlung als Feddes Wurt dominierte, ist auch der heutige Ortsname Fedderwarden abgeleitet.

Mit dem Bau des Schilldeiches um 1150, mit dem erstmals eine durchgehende Deichverbindung zwischen Sengwarden im Norden und Accum im Süden entstand, begann für die Fedderwarder eine neue Zeit. Nach Jahrhunderte langem Kampf gegen die Nordsee konnten sie befreit in die Zukunft schauen. Viele Bauern verließen nun die Wurt und siedelten in den neu gewonnenen Grodenländereien. Auf den Wurten wurde dadurch Raum geschaffen, u.a. auch für den Bau der Kirche.

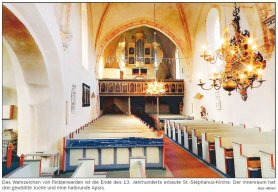

Urkundlich wird die Kirche erstmals im Jahr 1420 in einer Bestandsaufnahme der Diözese Bremen erwähnt als „Ecclesiam in Ffedderwarden“. Kirchenhistoriker gehen jedoch davon aus, dass sie bereits um 1250 entstanden ist, ebenso wie die meisten Kirchen der friesischen Marsch.

Zwischen 1350 und 1418 predigte an dieser Kirche der Kirchherr und Magister Ulrich. Er gehörte in seiner Zeit zu den 16 gewählten Richtern, die die politischen und juristischen Belange der drei vereinigten friesischen Gaue Oestringen, Rüstringen und Wangerland nach innen und auch nach außen vertraten. Sein Testament gilt als Geburtsurkunde für die Herrlichkeit Kniphausen.

Hervorgegangen ist die Herrlichkeit Kniphausen 1438 aus der Grundherrschaft einer Häuptlingsdynastie, die anfangs aus den beiden Kirchspielen Fedderwarden und Accum bestand. Ab 1495 kam Sengwarden als drittes Kirchspiel hinzu. Mehr als 400 Jahre lang war die Herrlichkeit ein selbständiger, zeitweise reichsunmittelbarer Kleinstaat des deutschen Reiches mit Regierungssitz auf der nahegelegenen Burg Kniphausen. Unter der Regentschaft der Reichsgrafen von Bentinck entwickelte sich Fedderwarden ab 1800 zur „ländlichen“ Hauptstadt dieses Kleinstaates. Aufgrund eines seit 1498 andauernden Erbfolgestreites zwischen den Kniphauser Häuptlingen einerseits und dem Hause Jever andererseits erhoben die Oldenburger Grafen territorialen Anspruch auf die Herrlichkeit, der erst 1853 im Zusammenhang mit dem zwischen dem Königreich Preußen und dem Großherzogtum Oldenburg abgeschlossenen „Jadevertrag“ zum Bau von Wilhelmshaven in Erfüllung ging. Ein Jahr später, 1854, wurde die Herrlichkeit Kniphausen aufgelöst und anschließend als Landgemeinde Kniphausen in das Großherzogtum einverleibt.

Seit der Niedersächsischen Gebietsreform von 1972 gehören die ehemaligen Kniphausen Gemeinden Fedderwarden und Sengwarden als Ortsteile zu Wilhelmshaven.

Hans-Jürgen Heise, 6. August 2007

|

|---|

Aufgestellt zur 750-Jahr-Feier |

|---|

Sie haben nun unsere Kirche kennengelernt, und nun noch ein kleines Suchspiel:

Wer findet die Glocken?